Philippe Boxho, médecin légiste: “Le crime parfait existe!”

Avec son nouveau livre, La mort c’est ma vie, Philippe Boxho, le médecin légiste liégeois, revient une fois encore sur son terrain de prédilection: la mort, qu’il dissèque sous toutes ses formes.

Pour nous, il dévoile ses connaissances à travers un jeu: “mythe ou réalité?” Il dépeint le vrai du faux sur la mort et nuance parfois ses affirmations. Philippe Boxho parle également de son rapport plus personnel à cette réalité inévitable. Interview ludique.

Mythe ou réalité sur la mort

Alors, mythe ou réalité? On fait le point en 10 questions.

1. On peut déterminer l’heure de la mort à la minute près?

Mythe. “On aimerait pouvoir le faire, mais c’est impossible. Dans les 24 heures suivant le décès, on détermine une estimation médiane, c’est-à-dire un moment où la probabilité que la mort soit survenue est la plus forte. Autour de ce point, il existe toutefois une marge d’erreur de 3 heures de chaque côté. Au total, on obtient donc une fourchette de 6 heures. On ne peut pas être plus précis.”

2. Les morts sentent rapidement très mauvais?

Réalité. “Les morts finissent toujours par dégager une odeur, c’est inévitable. Mais entre nous, je préfère encore celle d’un cadavre que celle de pieds non lavés. Il n’y a rien de pire! Plus sérieusement, tous les corps subissent le même processus: les bactéries déjà présentes en nous – notamment dans nos intestins – prolifèrent massivement après la mort et produisent une odeur très âcre.”

3. Les cadavres peuvent sourire?

Mythe. “Pour sourire, il faut contracter certains muscles. Or, la mort provoque une hypotonie: les muscles perdent toute capacité de contraction. Ils se relâchent complètement. C’est pour cela que, si vous avez déjà vu un défunt, vous avez sans doute remarqué que son visage ne ressemble plus à celui d’ordinaire: ses muscles sont totalement atones.”

4. Les suicides sont souvent des homicides déguisés?

Mythe et réalité. “De nombreux homicides sont présentés comme des suicides. Or, un suicide est bel et bien une mort violente – ce n’est pas une mort naturelle. Dans ce type de situation, l’intervention d’un médecin légiste est indispensable afin de vérifier qu’aucun élément suspect ne soit dissimulé.”

5. Une autopsie dure 1 heure, comme dans les séries?

Mythe. “Si l’autopsie consistait seulement à ouvrir le corps, examiner les organes et analyser les lésions, ce serait rapide. Une petite heure suffirait. Mais il faut ensuite tout remettre en place, recoudre, refermer chaque incision avec du fil de suture. C’est une obligation: rendre le corps présentable pour la famille prend, dans la plupart des cas, plus de temps que l’autopsie elle-même.”

6. On peut mourir dans son sommeil sans raison?

Mythe. “On ne meurt jamais sans raison. La cause peut être une rupture d’anévrisme, une crise cardiaque… Oui, il arrive qu’on décède dans son sommeil, mais toujours à cause d’un facteur déterminant. Lorsqu’une autopsie est réalisée, il arrive parfois que cette cause ne soit pas identifiée.

On ne meurt jamais sans raison.

Pourquoi? Parce que certaines maladies ne laissent aucune trace après leur survenue. C’est le cas, par exemple, d’un trouble malin du rythme cardiaque: le cœur se met en arythmie, ce qui provoque le décès, mais sans laisser de signe visible.”

7. Le crime parfait n’existe pas?

Mythe. “Le crime parfait existe. Et il existe d’autant plus qu’on ne fait pas appel aux médecins légistes. Les médecins légistes manquent, faute de soutien et de moyens alloués par le gouvernement. L’argent est, une fois encore, le nerf de la guerre. Selon une étude de l’Université libre de Bruxelles, avec les pratiques actuelles, nous passons chaque année à côté de 70 à 80 homicides sur le territoire belge.”

8. Il existe des morts apparentes où la personne vit encore?

Réalité. “Le phénomène dont vous parlez s’appelle la catalepsie. Ce sont des états où le cœur ralentit tellement qu’en prenant le pouls, on ne sent plus rien. Tant que la personne reste allongée, le sang continue à circuler, mais très faiblement. J’ai connu le cas d’une dame qu’on croyait morte: on l’avait placée dans son cercueil, chez elle, comme c’était encore la coutume à ‘’époque. Sa voisine, très émue, est venue lui rendre une dernière visite. Au moment d’entrer dans la pièce, la ‘morte’ s’est redressée et lui a lancé: ‘Mais Ernestine, qu’est-ce que tu fais ici?’ Sauf qu’en voyant sa voisine revenir d’entre les morts, Ernestine, elle, est morte sur-le-champ.”

9. On peut mourir dans son cercueil?

Mythe et réalité. “La peur d’être enterré vivant est bien réelle, et elle remonte à l’époque victorienne, où elle a connu un véritable pic. Les Anglais avaient même inventé des cercueils que l’on pouvait ouvrir de l’intérieur, grâce à une poignée, au cas où l’on aurait été placé en caveau trop tôt. D’autres modèles étaient équipés d’un système de fils reliés à une petite clochette en surface: si le mort n’était pas mort, il lui suffisait d’agiter la clochette pour être secouru.

Mais soyons clairs: une fois dans un cercueil, on ne survit pas longtemps. L’oxygène s’épuise rapidement, et l’on ne dispose que de 15 à 30 minutes au maximum. Avec l’accumulation de CO2, la personne s’endort avant de mourir. Ce n’est pas une mort douloureuse, mais sans doute une mort terriblement angoissante.”

10. La pire mort est la mort par brûlure?

Mythe et réalité. “Cela doit être atroce. On dit que les victimes hurlent avant de mourir, car les flammes provoquent des douleurs d’une intensité extrême. Mais en réalité, la perte de conscience survient rapidement: la douleur est si violente qu’elle entraîne un évanouissement, et la fumée provoque une intoxication très rapide. Au final, c’est une mort qui arrive vite, mais qui reste douloureuse. La noyade est tout aussi terrible: on se débat, on tente de respirer, mais l’oxygène manque. Les poumons continuent à effectuer des mouvements respiratoires pour essayer d’aspirer de l’air, en vain.”

Boxho et son rapport à la mort

Il a beau travailler constamment avec les morts, le médecin a ses propres croyances.

Croyez-vous en la vie après la mort?

“Je suis profondément matérialiste, au sens spirituel du terme. Je ne crois en rien après la mort. Je ne dis pas que Dieu n’existe pas, simplement que je n’y crois pas. Scientifiquement, je ne peux ni démontrer son existence, ni prouver son absence. Pour moi, la mort, c’est comme un interrupteur: on passe de on à off. La vie s’éteint, et tout s’arrête.”

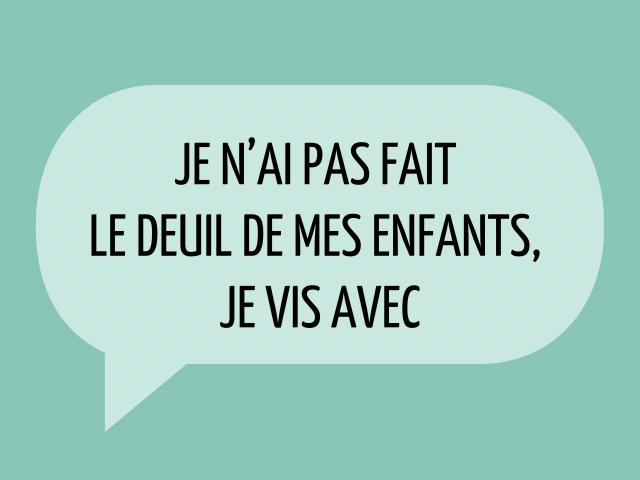

Votre métier vous a-t-il permis de vous détacher de la peur de la mort?

“On ne peut pas exercer ce métier sans avoir réglé sa relation à la mort. Elle effraie tout le monde: c’est la fin de ce que l’on connaît, le basculement vers un inconnu qui génère forcément de l’angoisse. Moi, j’ai apprivoisé cette peur depuis longtemps, en me disant que mon cerveau n’a tout simplement pas la capacité de comprendre ce qu’est vraiment la mort, ni ce qu’il pourrait y avoir après. Cette limite me suffit: elle me permet d’accepter la mort et d’exercer mon métier sans crainte.”

L’interview en vidéo

Si vous aimez les formats vidéos, rendez-vous sur notre compte Instagram.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Quoi de neuf docteur?

Son dernier livre en date, La mort c’est ma vie, est sorti fin août (éd. Kennes): il y confirme ce qui fait la force de son écriture: des histoires vraies, tirées directement de ses dossiers médicolégaux, parfois si incroyables qu’elles semblent sorties d’un roman!

Vous aimerez aussi:

Recettes, mode, déco, sexo, astro: suivez nos actus sur Facebook et Instagram. En exclu: nos derniers articles via mail.